Результаты и обсуждение исследованияСтраница 1

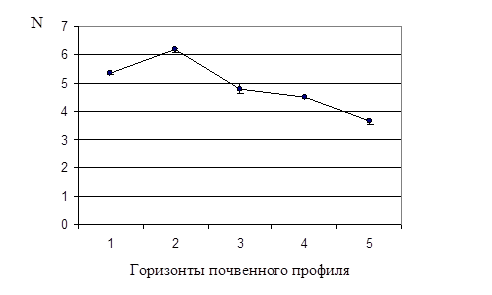

Результаты начального этапа микробиологического исследования почвенных образцов представлены в приложении 2 и на рисунке 1.

Таблица 1

Общая численность бактерий в почвенном профиле

дерновой альфегумусовой глеевой почвы

|

Горизонты (расположены от верхнего к нижнему) |

Численность бактерий, кл/г сухой почвы |

|

1. |

(5,35±0,05)×109 |

|

2. |

(6,2±0,1)×109 |

|

3. |

(4,8±0,15)×109 |

|

4. |

(4,5±0,05)×109 |

|

5. |

(3,65±0,1)×109 |

Рис. 1. Динамика общей численности бактерий в почвенном профиле дерновой альфегумусовой глеевой почвы. N – численность бактерий

(× 109 кл/г почвы).

Как видно из табл. 1 и рис. 1, максимальное значение общей численности бактерий (Nобщ.) – 6,2×109 кл/г – наблюдали во втором горизонте, по сравнению с остальными четырьмя горизонтами. Этот факт можно объяснить тем, что два верхних горизонта исследуемой почвы обладают хорошей проницаемостью для воды и поступающего с ней органического вещества. Третий горизонт почвенного профиля уже более уплотнен, поэтому органическое вещество, накапливаясь во втором горизонте, является фактором, стимулирующим развитие в нем почвенных микроорганизмов.

Данные табл. 1 показывают, что Nобщ. достоверно снижалась с увеличением глубины залегания почвенного горизонта: от второго к пятому, самому нижнему. Полученный результат согласуется с тем фактом, что содержание органического вещества, необходимого для развития почвенных микроорганизмов, также снижается с увеличением глубины залегания горизонта. При переходе от верхнего горизонта к нижележащим изменяются также окислительно-восстановительные условия, pH и др.

Порядок величин Nобщ. в каждом горизонте был одинаков – 109 кл/г. По-видимому, в верхних более рыхлых горизонтах, куда поступает достаточное количество кислорода с поверхности, создались оптимальные условия для развития аэробных микроорганизмов. В нижележащих горизонтах содержание кислорода минимально, и прежний порядок значения Nобщ. объясняется активным развитием анаэробов.

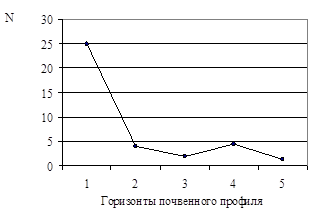

Численность сапротрофных бактерий (Nсапр.) уменьшалась от первого горизонта к третьему, причем резкое снижение численности – более чем в 6 раз – было отмечено при переходе от первого ко второму горизонту (рис. 2А). Nсапр. (таб.2) в четвертом горизонте – 4,5×104 кл/г – была незначительно выше, по сравнению с третьим – 2,0×104 кл/г, – тогда как в пятом она опять понижалось до значения, отмеченного в третьем горизонте (рис. 2А). Как показано на рис. 2Б, численность олиготрофных бактерий (Nолиг.) последовательно снижалась с увеличением глубины залегания почвенного горизонта от 9,5×107 в первом до 1,5×107 кл/г в пятом горизонте (таб.2).

Рис. 2. Численность сапротрофов (А) и олиготрофов (Б) в почвенном профиле дерновой альфегумусовой глеевой почвы.

N

– численность бактерий (кл/г почвы)

Таблица 2

Численность сапротрофных и олиготрофных бактерий в почвенном профиле дерновой альфегумусовой глеевой почвы

|

Горизонт |

Сапротрофы |

Олиготрофы |

|

1 |

2,5×105 |

9,5×107 |

|

2 |

4,0×104 |

7,5×107 |

|

3 |

2,0×104 |

3,5×107 |

|

4 |

4,5×104 |

2,0×107 |

|

5 |

1,4×104 |

1,5×107 |

Похожие материалы:

Плейотропное действие генов

Учитывая данные, изложенные в этой главе, следует заключить, что не бывает однозначного соотношения между генотипом и фенотипом. Справедливость этого положения подчеркивает и тот факт, что один и тот же ген может в конечном итоге действов ...

Проницаемость кожи

Одним из механизмов защиты организма от агрессивных воздействий окружающей среды является относительная непроницаемость кожи. Это свойство кожи относится к барьерно-защитным функциям. Наиболее важная часть кожного барьера совпадает гистол ...

Ванда. Драгоценность среди орхидей. Предисловие

На заре моего увлечения все, кого бы я не спросил, уверяли, что выращивать ванды и родственные им орхидеи в квартирных условиях невозможно, что для этого необходима оранжерея. Но, поскольку к тому моменту эти красавицы успели меня полност ...