Термодинамические свойства гуминовых веществСтраница 1

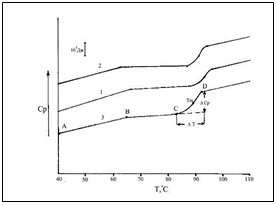

Для оценки степени завершенности процесса гумификации вермикомпостов был использован метод дифференциальной сканирующей микрокалориметрии. На рисунке 9 приведены термограммы для растворов комплекса гуминовых веществ, выделенных из вермикомпостов различного периода созревания. Термограммы имеют общий вид. Температурные зависимости теплоемкостей (Ср) на участках А-В термограмм возрастают с ростом температуры до ~60°С. Начиная с точки В, температурные зависимости теплоемкостей меняют наклон (участок В-С), то есть, температурные зависимости теплоемкости на участке А-В имеют больший положительный температурный инкремент (∂С/∂T > 0), чем на участке В-С. Таким образом, при температуре ~60°С наблюдается некоторое изменение в состоянии гуминовых веществ.

Рисунок 9. Термограммы растворов гуминовых веществ выделенных из вермикомпостов различного периода созревания:

1 - образец-0, 2 - зимний образец, 3 - летний образец.

Tm – температура средины перехода при разрушении мицелл,

∆T- интервал перехода,

∆Cр- скачок теплоемкости.

После точки В при температуре ~60°С температурный инкремент теплоемкости (∂С/∂T) уменьшается.

Возможно, излом температурной зависимости теплоемкости связан с возрастанием силы гидрофобных взаимодействий до температуры ~70°С, а при более высокой температуре она начинают ослабевать, что проявляется на участке В-С в более низком температурным инкременте. На участке С-Д теплоемкости всех образцов гуминовых веществ скачкообразно возрастают в узком температурном интервале.

Учитывая этот факт и то, что гуминовые вещества в растворах образуют мицеллы, наблюдаемый термический переход можно отнести к разрушению мицелл, а скачок теплоемкости (ΔСр) связать с площадью гидрофобных групп, экспонированных в водный растворитель при разрушении мицелл.

Установление корреляционной зависимости между термодинамическими параметрами разрушения мицелл гуминовых веществ и спектральными параметрами, полученными из хроматографических данных, показало, что возрастание относительной степени ароматичности приводит к линейному росту ΔСр (R²=0,998). Как было отмечено выше, разрушение мицелл сопровождается экспонированием в воду гидрофобных групп гуминовых веществ ранее не доступных растворителю. Так как ароматические группы гуминовых веществ являются гидрофобными, то наблюдалось увеличение скачка теплоемкости с ростом ароматичности. Другими словами, мицеллы гуминовых веществ, полученные из вермикомпоста более высокой степени зрелости, содержат большее количество гидрофобных групп не доступных растворителю, которые при разрушении мицелл экспонируются в воду и дают большее значение ΔСр.

Рост степени ароматичности гуминовых веществ приводит к линейному росту ΔТ (R² = 0,941). Возрастание температурного интервала разрушения мицелл, вероятно, связано с ростом их гетерогенности.

Возрастание суммарной степени ароматичности гуминовых веществ приводит к линейному снижению температуры средины перехода (Тm) (R²= 0,967).

На основании проведенных исследований можно рассматривать возможность использования термического анализа для контроля степени гумификации и характеристики химических изменений в органическом веществе компоста.

Методом прецизионной дифференциальной сканирующей микроколориметрии и методом ВЭЖХ в обращенных фазах исследовали гуминовые кислоты, выделенных из вермикомпостов различного периода созревания. Концентрация гуминовых кислот в растворах составляла 6 мг/мл.

Похожие материалы:

Витамин В12

Ø Химическое название: цианокобаламин. В чистом виде представляет собой красное кристаллическое вещество в виде игл или призм без вкуса и запаха, цвет может меняться в зависимости от величины кристаллов. Кристаллы темнеют при 210-2 ...

Борьба за существование. Геометрическая прогрессия размножения и борьба за

существование

Вы, наверное, слышали эту старинную задачу. "Индийский царь предложил изобретателю шахмат, чтобы он сам выбрал себе награду за создание этой игры. Тот попросил выдать ему за первую клетку шахматной доски одно пшеничное зерно, за втор ...

Универсальный язык жестов

С точки зрения зооморфологии, существенных различий между возможностями человеческой руки и лапой обезьяны нет. Человек берет мелкий предмет кончиками большого и указательного пальцев, и шимпанзе делает точно так же, но чуть более неукл ...