ЦинкСтраница 1

Среднее содержание цинка в почвах составляет 0,005%; из этого количества на долю растворимого цинка приходится не более 1 %.

Солончаковые и солонцеватые почвы содержат больше всего подвижного цинка (0,0087—0,014%), что связано с высокой дисперсностью солонцеватых почв и наличием в них соединений цинка типа цинкатов натрия и калия. Промежуточное положение по количеству подвижных форм цинка занимают черноземы и серые лесные почвы; меньше всего таких форм в подзолистых почвах (0,00185—0,00241%). На кислых почвах цинк более подвижен и выносится из почв в больших количествах; поэтому на кислых почвах чаще наступает дефицит цинка, на щелочных почвах цинк наименее подвижен.

В среднем в растениях обнаруживается 0,0003% цинка. В зависимости от вида, местности произрастания, климата и т. п. содержание цинка в растениях весьма варьирует.

Цинк является компонентом ряда ферментных систем. Он необходим для образования дыхательных ферментов—цитохромов А и Б, цитохромоксидазы (активность которой резко падает при недостаточности цинка), входит в состав ферментов алкогольдегидразы и глицилглициндипептидазы. Цинк связан с превращением содержащих сульфгидрильную группу соединений, функция которых состоит в регулировании уровня окислительно-восстановительного потенциала в клетках. При недостатке цинка в вакуолях клеток накопляются полифенолы, фитостерин, лецитин как продукты неполного окисления углеводов и белков; в листьях обнаруживается больше редуцирующих сахаров и фосфора и меньше сахарозы и крахмала. При отсутствии цинка нарушается процесс фосфорилирования глюкозы. Недостаток цинка ведет к значительному уменьшению в растениях ростового гормона — ауксина.

Цинк является составным компонентом фермента карбоангидразы. Входя в состав карбоангидразы, цинк влияет на важнейшую фотохимическую реакцию «темновой» утилизации углекислого газа растениями и на процесс выделения СО2, т. е. на процесс дыхания растений. Растения, развивающиеся в условиях недостаточности цинка, бедны хлорофиллом; напротив, листья, богатые хлорофиллом, содержат максимальные количества цинка. В зеленых листьях цинк, возможно, связан с порфиринами.

Под влиянием цинка происходит увеличение содержания витамина С, каротина, углеводов и белков в ряде видов растений, цинк усиливает рост корневой системы и

положительно сказывается на морозоустойчивости, а также жаро-, засухо- и солеустойчивости растений. Соединения цинка имеют большое значение для процессов плодоношения.

Горох, сорго и бобы в водных культурах не дают семян при концентрации цинка в среде 0,005 мг на 1 л и ниже. С повышением концентрации цинка в питательной смеси соответственно число семян увеличивается.

В местностях вблизи цинковых залежей произрастает так называемая галмейская флора — растения, обогащенные цинком.

Болезни недостаточности цинка распространены преимущественно среди плодовых деревьев; могут заболевать также хвойные растения и кукуруза. Главнейшие из этих болезней недостаточности следующие:

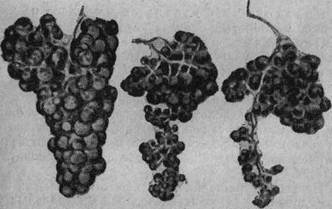

- мелколистность, или розеточная болезнь, листопадных деревьев. Поражает яблони, груши, сливу, персики, абрикос, миндаль, виноград (рис. 3), вишню. На заболевшем растении весной образуются укороченные побеги с розеткой мелких скрученных листьев. На листве —явления хлороза. Плоды мелкие и деформированные, часто вообще не появляются. Через 1—2 года побеги отмирают.

Рис. 3. Недостаток цинка у винограда. Справа—маленькие исковерканные ягоды и искривленные кисти; слева — нормальная кисть.

Похожие материалы:

Мутагены

Мутагены(от греч. γεννάω — рождаю) — химические и физические факторы, вызывающие наследственные изменения — мутации. Впервые искусственные мутации получены в 1925 году Г. А. Надсеном и Г. С. Филипповым у дрож ...

Виды химических связей и их объяснение с точки зрения строения атомов

Свойства вещества определяются его химическим составом, порядком соединения в молекулу атомов и их взаимным влиянием. Теория строения атомов объясняет механизм образования молекул и природу химической связи. Важнейшими видами химической с ...

Критика синергетики и синергетиков

Хакена и его последователей иногда обвиняют в честолюбивых замыслах, в умышленном введении легковерных в заблуждение. Кроме прочего утверждается, будто кроме названия (у которого, как было отмечено выше, также имелись предшественники), си ...